篇章一

“大学生在宿舍走廊打地铺”,如何为孩子撑起清凉?

via人民网

“没想到哈尔滨的夏天也如此炎热!”据报道,近日有网友发布视频称,因天气炎热,哈尔滨某高校学生为了消暑,“在宿舍楼的走廊和楼下空地乘凉,也有人去天台吹风”;由于宿舍晚上太闷热,“有很多同学热得受不了,选择在附近酒店住”。对于是否会安装空调,高校工作人员表示,“要看学校的计划和安排”。

“一动就出汗,不动也出汗,晚上也睡不着”。无论“在宿舍楼走廊上打地铺”,还是花高价住酒店,都是出于无奈。此前,黑龙江气象台发布高温预报称,大部分地区气温持续偏高,最高气温超过30℃,部分市县可达35℃-37℃。除了黑龙江,吉林最近也有高温天气,有学生发帖称吉林大学夏季宿舍太热,很多学生选择不住宿舍,而是在宿舍以外搭帐篷睡觉。对于学生宿舍何时安装空调事宜,校方表示,“装空调是一件重大的事,目前还没接到相关通知。”

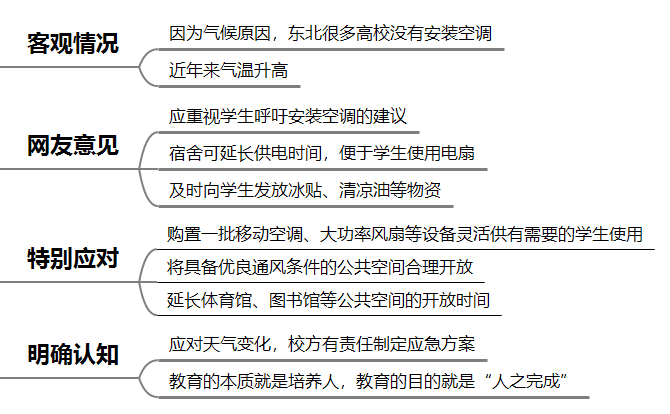

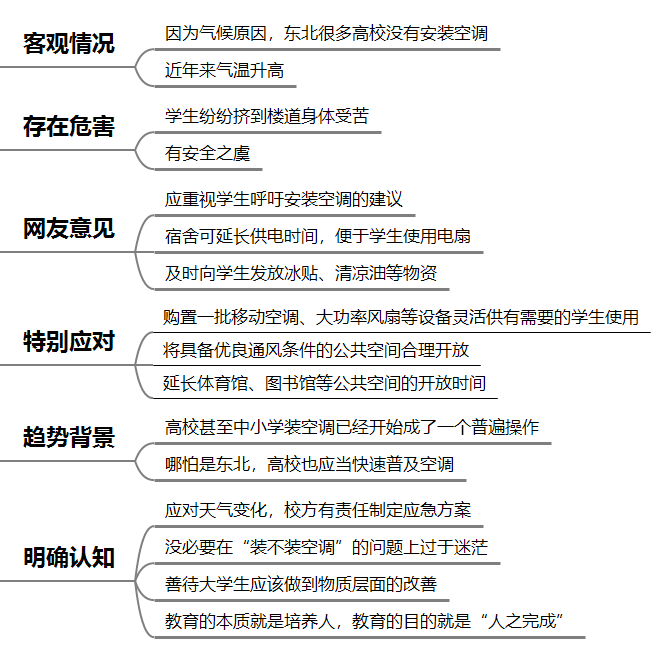

客观来说,东北很多高校宿舍楼、教室和教师办公室等,都没有安装空调,这与当地气候有关。而近期,气温升高,也是客观事实。该不该安空调,何时安装空调都是值得讨论的话题。而当务之急,则需帮助学生消暑,让孩子睡个好觉。

设身处地为学生考虑,就能想到周全之策,为学生撑起一片清凉。说到底,与其让学生被动应对,不如为学生主动想办法。

有网友认为,应重视学生呼吁安装空调的建议;还有网友建议,宿舍可延长供电时间,便于学生使用电扇。此外,还有网友称,应该及时向学生发放冰贴、清凉油等物资。应该说,这些建议不无道理,如何施行,考量着当地各高校的责任意识。帮助学生实现从“被动避暑”到“主动御热”,需要校方拿出实招。

既然是特殊情况,就需特别应对。在短时间内,统一安装空调或许不现实,但校方可以因地制宜想法子,迅速决断出实招。比如,不妨购置一批移动空调、大功率风扇等设备灵活供有需要的学生使用,或将具备优良通风条件的公共空间合理开放。再比如,延长体育馆、图书馆等公共空间的开放时间,让学生有更多时间享受凉意。

应对天气变化,校方有责任制定应急方案,而不能简单以“往年天气炎热时学校已放暑假”来搪塞。管理模式一旦缺乏灵活,措施安排与现实变化脱节,势必影响学生身心健康。

教育的本质就是培养人,教育的目的就是“人之完成”。在这个过程中,对学生的合理诉求要重视,对学生的正当需要要满足。建立多方协同机制,瞄准学生痛点加以高效化解,才能回归教育初心,更好助力学生成长。

高温致学生睡楼道,空调等降温措施当尽快安排

via光明网

近日,东北多所高校大学生发视频吐槽“东北高温”,纷纷晒出在楼道乘凉、搭帐篷睡觉等“避暑方式”。6月26日,哈尔滨一高校学生告诉记者,他们感觉体感温度有三十七八度,“一动就出汗,不动也出汗,晚上也睡不着”。由于宿舍断电,晚上无法使用风扇,就更睡不着了。同学们纷纷在楼道打地铺,甚至有同学在宿舍楼搭帐篷。

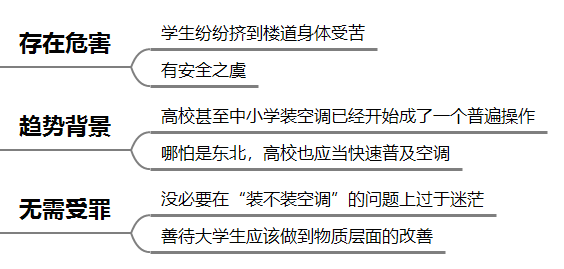

学生睡楼道,这个“学习条件”实在堪忧。在炎炎夏日,学生纷纷挤到楼道,不仅身体受苦,也有安全之虞,学校理当尽快找到解决办法。

之所以出现这个问题,和东北地区近期的罕见高温有关。此前也有媒体报道,东北部分地区地表温度最高达65℃以上,实在骇人。由于高温罕见,很多东北高校都并未安装空调,甚至电路负荷都相对有限。这也是为什么学生纷纷喊热的原因,不仅没有空调,因为断电连电扇都用不了了。

那么对于空调这类降温措施,哪怕是曾经被认为“夏日凉爽”的东北,也应当尽快安排了。毕竟,全球变暖是一个大趋势。世界气象组织5月28日发布最新气候报告称,近5年间(2025年至2029年),有80%概率将出现有记录以来“最暖年份”。中国气象局2024年7月4日发布的《中国气候变化蓝皮书(2024)》也显示,在全球变暖背景下,未来我国极端高温事件将呈现增多趋势。

事实上,近些年高校甚至中小学装空调已经开始成了一个普遍操作。除了南方高校动作迅速,北方高校也已经在快速跟进。比如就在前两天,烟台大学、鲁东大学等在山东烟台的高校纷纷官宣,2025年起学校宿舍将开始加装空调。

在这个大背景下,哪怕是东北,高校也应当快速普及空调。当然,东北的空调使用率可能相对较低——夏季较短,冬季有暖气,但从营造良好学习氛围的角度,这也是应当的。无论如何,学生睡楼道,哪怕只睡一天,也是一种煎熬。

此外,其他降温措施也应当尽快安排。比如有同学表示,目前已和宿管、导员反映了这一情况,他们建议学生们使用冰块降温。问题是大学宿舍上哪去找冰块呢?何况大学宿舍对所谓超标电器如此严格的管理,只怕学生在宿舍放一个冰箱也不现实。学校既然有食堂,学校是否可以尽快调配冰块,用种种办法给学生降温呢?

今天,相信已经没有多少人认同“学生就该苦学”的理念了,学习要认真,但受罪大可不必。社会发展到今天,高校大楼越来越气派的当下,让学生有一个舒心的学习环境,早该成为一种底线共识。人们没必要在“装不装空调”的问题上过于迷茫,更该思索的是什么时候装、经费如何筹集、费用如何分担这些操作层面的问题。

多说一句的是,如今正值高考查分,考生又再次受到社会的高度关注,人们在满怀善意地祝福即将步入大学的学生。而善待大学生,除了舆论的表态,还应该做的就是物质层面的改善,让他们感受到一种实实在在的关怀。

高温虽是客观天气现象,但学校应对的迟缓与被动,暴露出管理上的漏洞。长期以来,因东北夏季凉爽,高校宿舍不装空调较为普遍。然而,如今“避暑胜地”也频遭热浪袭击,学校若仍秉持“老经验”,对学生需求不管不顾,实在不合时宜。当学生被热得无法正常休息,这已不只是天气问题,更是关乎学生身心健康的民生与安全问题。教育的本质是培养人,满足学生合理诉求和正当需要是学校的职责所在。高校应将学生诉求放在心上,提升后勤保障的前瞻性与灵活性,及时制定解决方案,而非用敷衍的建议与含糊的计划来回应学生的迫切需求。

篇章二

让毕业展背后的美育理念“热起来”

via中国教育报

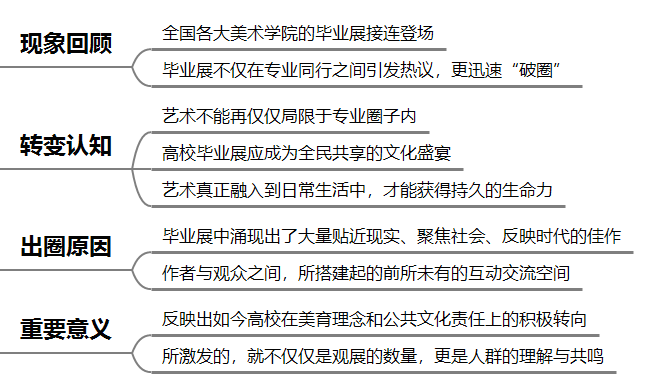

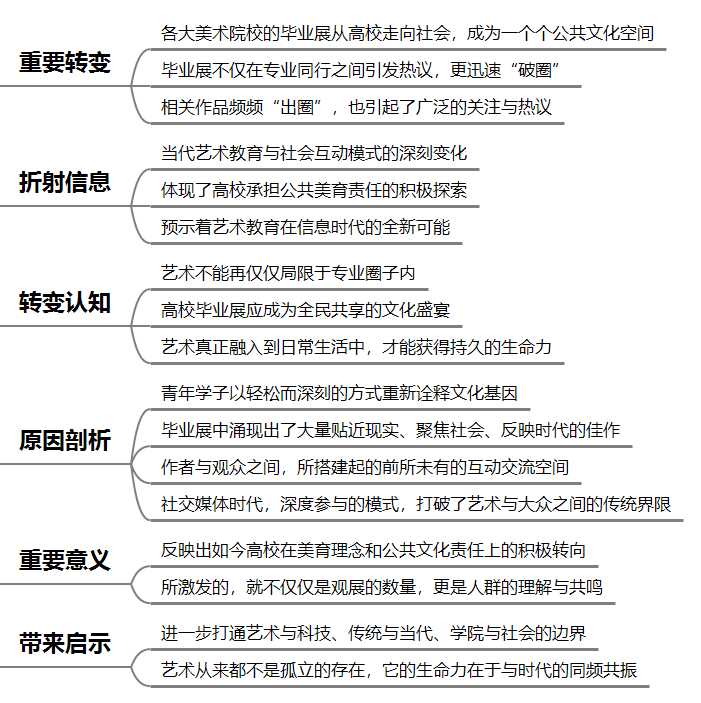

从“博物馆热”到“毕业展热”,今年的春末夏初,全国各大美术学院的毕业展接连登场,从中央美术学院的“逐光而行”到中国美术学院的“七十二变”,从清华美术学院的“艺科融合”到四川美术学院的“开放的六月”等等,可谓遍地开花、精彩纷呈。这些毕业展不仅在专业同行之间引发热议,更迅速“破圈”,引发了全民参与和全民讨论。那么,高校如何持续“破圈”,让艺术更好地融入大众生活?

近年来,越来越多的艺术展策展人意识到,艺术不能再仅仅局限于专业圈子内。随着当前市民文化消费的多元化,艺术展逐渐开始面向更广泛的公众,主动寻求融入城市公共空间,成为滋养市民的精神养分。从专业观众到普通市民,从学生群体到亲子家庭,高校毕业展不再只是学生专业成果的展示会,更是摇身一变成为全民共享的文化盛宴。以中国美术学院为例,自2009年起,该校便将毕业作品集中面向公众展示,以“毕业展示周”的全新形式,向社会推荐优秀人才,逐渐形成了联动各界、遍布全城的艺术生态。

艺术不能仅仅是艺术家的独白,只有真正融入到日常生活中,让普通人可感、可知、可思,才能获得持久的生命力。让人欣喜的是,今年高校毕业展中涌现出了大量贴近现实、聚焦社会、反映时代的佳作,它们不再拘泥于高冷抽象的形式语言,而是以真实情绪和具体经验打动人心。四川美术学院的油画作品《祷》因极具张力的画面表达和细腻的创作技法迅速爆红网络,被很多网友戏称为“重庆人自己的《蒙娜丽莎》”。远看是古典油画的庄重,近看却满是当代消费符号的堆砌,让人既“看得懂”,又“感同身受”。

高校毕业展的“出圈”,不仅在于作品本身,更在于作者与观众之间,所搭建起的前所未有的互动交流空间。在展厅现场,观众早已不再是沉默的旁观者,许多作品旁贴心地设置了留言册和创作者的联系方式,鼓励观众真诚记录感受、表达共鸣;而围绕作品设计的文创周边,则成为持续互动与社交分享的流量密码。与此同时,在社交媒体平台上,不少毕业生主动分享创作过程、解读作品含义,与网友进行真诚互动。

高校毕业展的“破圈”,不仅是一场短暂的流量狂欢,更反映出如今高校在美育理念和公共文化责任上的积极转向。当艺术放下姿态、贴近生活、倾听公众,它所激发的,就不仅仅是观展的数量,更是人群的理解与共鸣。在全民审美意识不断提升的今天,让艺术走出象牙塔、走进公共空间、走向真实生活,既是挑战,更是机遇。对于高校而言,如何在流量背后建立起稳定的艺术传播机制,让毕业展不仅“热一次”,更要“热得久”“热得好”,是下一阶段需要思考的重要课题。只有当艺术真正扎根于社会语境,回应时代关切,服务公众生活,才能实现从“出圈”到“长红”的转变。

毕业展“破圈”的启示

via新京报评论微信公号

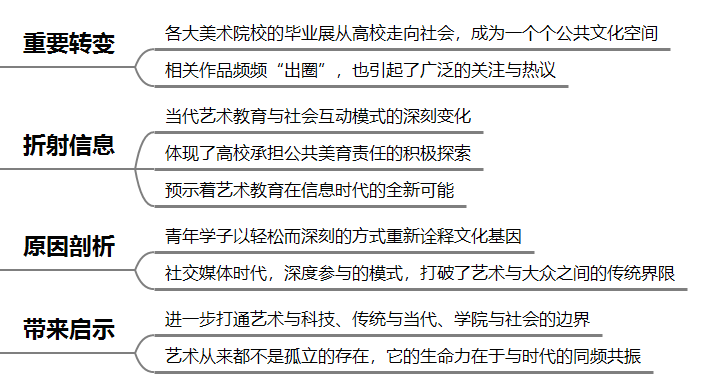

从中央美术学院的“逐光而行”到中国美术学院的“七十二变”,从清华大学美术学院的“艺科融合”到四川美术学院的“开放的六月”……又是一年毕业季,今年各大美术院校的毕业展如约而至,纷纷从高校走向社会,成为一个个公共文化空间,给社会各界带来视觉的美感与思想的共振。

本来,毕业展只是一个正常的教学环节,用来展示学生的学习成果,检验老师的教学成效与学校的教学质量。但近年来,随着毕业展的相关话题屡屡冲上热搜,相关作品频频“出圈”,也引起了广泛的关注与热议。毕业展“破圈”的背后,不仅折射出当代艺术教育与社会互动模式的深刻变化,也体现了高校承担公共美育责任的积极探索,更预示着艺术教育在信息时代的全新可能。

每年毕业展,都能看到令人眼前一亮的作品,比如今年中国美术学院毕业生作品《滴动仪》,将水波纹与古代罗盘同构,跨越学科界限的尝试,满足了数字原住民对科技与艺术融合的审美期待;再如四川美术学院毕业生作品《祷》,风格独特,被誉为“重庆人自己的《蒙娜丽莎》”……这些作品,展现出青年学子的创造力和对世界的独特认知。当青年学子不再将传统文化视为包袱,而是以轻松而深刻的方式重新诠释文化基因,毕业展在一定范围内就成了中华优秀传统文化创造性转化的实验室。这种创作方向,不仅反映了年轻一代的文化自信,也呼应了当下社会对“中国式审美”的集体渴望。

如今很多美术院校展示出强大的开放包容意愿。比如,不少高校与地方的美术馆、博览馆等城市文化地标合作,将毕业展览拓展为联动各界、遍布全城的艺术嘉年华,成为“教学成果与社会共享”的积极探索。此外,一些院校甚至主动降低欣赏门槛,邀请不同背景的观众参与艺术创作的过程,而非仅仅面对已经完成的作品。这种开放包容的姿态,反映出当代艺术教育对自身角色的重新定位——艺术院校不仅仅是专业人才培养的基地与摇篮,更是社会美育的积极参与者与贡献者。当毕业展从学校走向城市,它就超越了单纯的学业考核,成为连接学校与社会的重要文化桥梁。

在社交媒体时代,艺术作品的传播,不再受限于物理空间、时间维度和专业壁垒,一条短视频、一张图片只要能引发共鸣共情,就能迅速成为“网红”作品,让数百万甚至数千万的观众看到。数字平台不仅扩大了受众的规模,更改变了艺术接受的方式——观众不再是被动的欣赏者,而是可以通过点赞、评论、转发等行为,成为艺术作品连接社会的参与者,甚至是生产者。这种深度参与的模式,打破了艺术与大众之间的传统界限,使毕业展成为重要的公共文化事件。

毕业展“出圈”启示我们:艺术教育的价值,不仅仅是技艺传承,更在于培养能够与社会对话的思考者与创作者。在一个注意力稀缺的时代,毕业展之所以能突破信息过载的屏障,就在于其能提供稀缺的情感真实性和思想冲击力。当信息茧房客观存在、当商业文化不断侵袭感官,青年学子们却用真诚而锐利的表达,创作出触动心灵的“破圈”作品。美术院校应重视这一现象背后的深层动力,在保持严谨的同时,也要进一步打通艺术与科技、传统与当代、学院与社会的边界,让毕业展不仅是一年一度的文化热点,更是推动社会审美不断进化的重要力量。

艺术从来都不是孤立的存在,它的生命力在于与时代的同频共振。毕业展“破圈”启示我们,当艺术教育培养出的创作者既能扎根专业土壤又能敏锐感知社会脉动,既能传承文化基因又能大胆创新,既能保持批判又能怀有深切共情时,艺术作品就能走出象牙塔,奔向更加广阔的星辰大海。在艺术教育与公众共情的隔空对话中,我们不仅看到了毕业展作为文化现象的热度,更看到了艺术重塑公共生活的可能——而这,或许才是这些“破圈”展览最珍贵的启示。

美术学院毕业展破圈,不仅是艺术成果的集中展示,让年轻艺术家的创意被更多人看见,也为艺术生态注入了新鲜活力,打破了艺术与大众之间的壁垒。毕业展破圈,主要得益于传播渠道的革新与作品内容的创新。社交媒体的裂变式传播,让展览作品突破空间限制,快速触达不同圈层;学子们紧扣时代脉搏的创作,以艺术视角回应社会议题,引发大众情感共鸣,为破圈提供了核心动力。美术院校主动拥抱大众的观念转变,也加速了“破圈”进程,通过拓展展览空间、举办多元互动活动等方式,降低艺术欣赏门槛,将毕业展打造成全民参与的艺术盛会,推动艺术走出校园围墙。期待毕业展在破圈的基础上,进一步深化艺术与大众的联结,持续孵化优秀艺术人才,创作出更多兼具思想性与感染力的作品,推动艺术真正融入社会生活,成为提升全民审美素养的重要力量。

篇章三

适老玩具何以走俏

via人民日报海外版

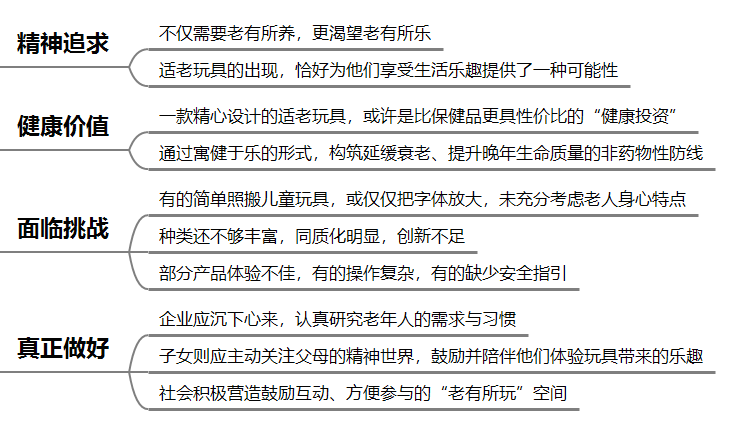

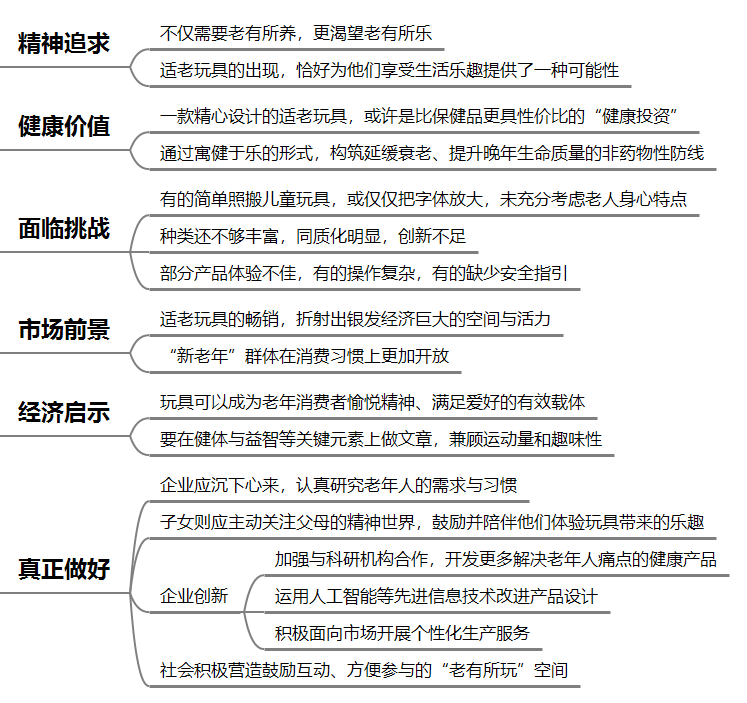

曾经,玩具似乎是小朋友的专利。老年人的休闲时光,常常围绕着广场舞、电视或麻将桌。如今,这种情况正在悄然改变,越来越多老年人开始主动寻找属于自己的“玩趣”:有的迷上智能象棋,每天在线切磋技艺;有的爱上健身球,舒活筋骨不亦乐乎;有的热衷于益智拼图,享受拼接完成的成就感……这些简单的快乐,折射出当代老年人对精神生活的丰富追求——不仅需要老有所养,更渴望老有所乐。

国家统计局数据显示,2024年末,我国60岁及以上人口突破3.1亿人。在老龄化程度日益加深的当下,我们对老年人的关注往往聚焦于医疗与照护,但也会容易忽视他们深层次心理需求,特别是那份难以言说的孤独感。适老玩具的出现,恰好为他们享受生活乐趣提供了一种可能性。

玩具虽小,不仅带来乐趣,还承载着关乎健康福祉的大课题。随着年龄的增长,老年人难免会出现身体机能的自然衰退——记忆力减退、反应速度变慢、手脚协调性下降……这种衰退是渐进且细微的,单纯依赖医疗服务既不现实,也不全面。

从这个角度看,一款精心设计的适老玩具,或许是比保健品更具性价比的“健康投资”。不少优质适老玩具早已超越了单纯的解闷功能,进化为集健脑、强身、怡情、防病、社交等多维价值于一体的“健康助手”。它们通过寓健于乐的形式,为老年人构筑起一道延缓衰老、提升晚年生命质量的非药物性防线,为银发岁月增添活力。

适老玩具方兴未艾,也面临不少挑战。有的简单照搬儿童玩具,或仅仅把字体放大,未充分考虑老人身心特点;种类还不够丰富,同质化明显,创新不足,难以满足老年人多样化需求;部分产品体验不佳,有的操作复杂,有的缺少安全指引,等等,这些还有赖外部监管和产业创新。

其实,要让适老玩具真正走进千家万户、惠及更多老人,关键在于深刻理解“适老”二字——理解老年人未说出口的期待,理解他们依然蓬勃的生命力。适老先要了解老人,企业应沉下心来,认真研究老年人的需求与习惯。子女则应主动关注父母的精神世界,鼓励并陪伴他们体验玩具带来的乐趣。

更进一步而言,让老年人畅享“玩”的乐趣,是构建老年友好社会的重要一环。一些积极尝试正在发生:有的地方利用闲置空间打造专门的老年活动室,引入桌上冰壶、电子飞镖等设施,吸引老人结伴参与;一些养老机构设置了“玩具共享角”,或者组织主题活动,促进老人交流互动……相比单独玩耍,老年人更享受“一起玩”的社交氛围。积极营造鼓励互动、方便参与的“老有所玩”空间,对提升老人生活质量、实现积极老龄化意义深远。

一副象棋,一个魔方,一只手腕弹力球,都能为老年人的生活添彩。它们不仅是消遣,更是温暖的纽带,让老人在游戏中保持活力,在互动里感受关爱。玩具的适老化,其意义远非器物层面的改良,更在于不断刷新我们对“老年观”的认知。更加有尊严、有温度、充满可能性的老年生活状态,是当下的他们,也是未来的我们。

适老玩具畅销带给银发经济新启示

via光明日报

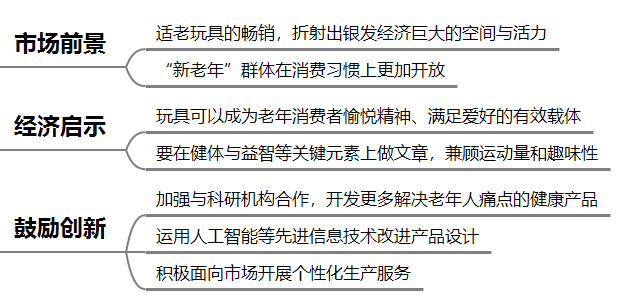

某电商平台数据显示,过去一年,智能棋盘、手腕球、回弹健身球等适老玩具搜索量同比增长124%,成交量同比增长超70%,55岁以上的消费者占比逐渐增加,且成交速度不断加快。适老玩具的畅销,折射出银发经济巨大的空间与活力。

统计显示,2024年年末,我国60岁及以上人口首次突破3亿人,庞大的老年人口规模,是支撑银发经济持续壮大的基础。当前以50后、60后为主的“新老年”群体,在消费认知、消费心理上呈现出不同以往的特征特点。他们在青壮年时代享受了改革开放的时代红利,又随着智能手机普及接入移动互联网空间,思维意识、网络素养、生活习惯都更加跟得上时代步伐,更能接受新的生活方式和消费习惯。“新老年”群体在消费习惯上更加开放,逐步打破“老年就是衰老”的陈旧认知,进而追求更高品质、更优体验的消费方式。

适老玩具畅销,为发展壮大银发经济提供了新启示。从生产厂家和销售商角度来看,适老玩具产业链的建立并不困难,关键在于思维的转变。比如,随着老年群体对玩具产品接纳程度提高,一些儿童玩具生产商、销售商发现,老年玩具与儿童玩具在锻炼反应力、抓握力、协调性方面存在共通性,儿童玩具只需在细节上做一些微调,就能实现适老化改造。一些过去主营儿童玩具的店铺就地转型,通过精准的产品设计,连接更多细分消费群体。玩具不再是孩童的专属,同样可以成为老年消费者愉悦精神、满足爱好的有效载体。由此看来,已有产品的适老化改造,不失为一条经济便捷的产业发展路径。

要把满足老年群体的核心需求摆在首位。首先是保持身体康健的需求。很多人进入老年以后,开始面临身体机能衰退的困扰,开发生产更多有助于提高手脚协调能力、减缓记忆衰退的功能产品,将为促进老年群体健康提供有益帮助。其次是老有所乐的需求。一些人进入老年以后,社交圈子明显缩小,特别是空巢老人、丧偶老人,更容易在生活中感到孤独、寂寞,精神生活十分单调。不妨考虑设计一些桌游、卡牌等需要多人配合的游戏项目、游戏产品,提高老年人社交互动频率,或许能够给他们带来更多乐趣和信心。发展壮大银发经济,要在健体与益智等关键元素上做文章,兼顾运动量和趣味性,满足老年消费者日常锻炼、康养需求。

要鼓励企业持续创新产品和升级产业链条。创新是释放银发经济市场空间的关键。据民政部测算,未来10年内,我国60岁及以上的老年人口每年净增超过1000万人;预计到2035年,银发经济占GDP比重将从6%上升到9%。今年前4个月,我国新增银发经济相关企业同比增长约9.27%。巨大的市场前景,增强了企业投资银发经济的信心,但撬动市场的支点在于一个个为老年群体量身定制、创新开发的适老项目和产品。“新老年”群体追求的不只是生存保障,更是高品质、高质量的生命周期。一些企业加强与科研机构合作,开发更多解决老年人痛点的健康产品,运用人工智能等先进信息技术改进产品设计,积极面向市场开展个性化生产服务,获得了不俗的市场反馈,这些探索都为发展壮大银发经济注入新活力,提供了更加多元的想象空间。

我国老龄化程度加深,老年群体对精神生活的追求愈发凸显。适老玩具既丰富了老年人的日常消遣,缓解了孤独感,又通过锻炼手部灵活性、刺激大脑等,助力老年人保持身体机能,提升生活质量。为推动适老玩具市场持续向好,企业应加大研发投入,精准对接老年人需求,开发更多品类、功能丰富的产品,避免同质化。如在产品设计上,注重操作便捷性、安全性与趣味性的结合;在材质选择上,采用环保、无毒且触感舒适的材料。同时,社会应营造关注老年人娱乐生活的氛围,社区、养老机构可多组织适老玩具相关活动,增进老年人之间的互动交流,让适老玩具真正融入老年人生活,为他们的晚年生活增添更多欢乐与温暖。