篇章一

公共健身器材岂容多个环节“掉链子”?

via工人日报

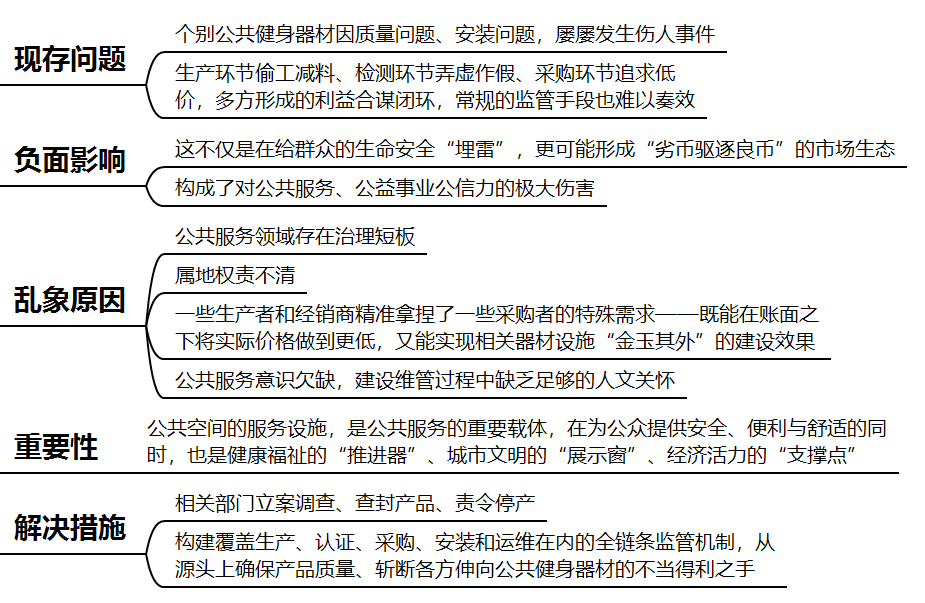

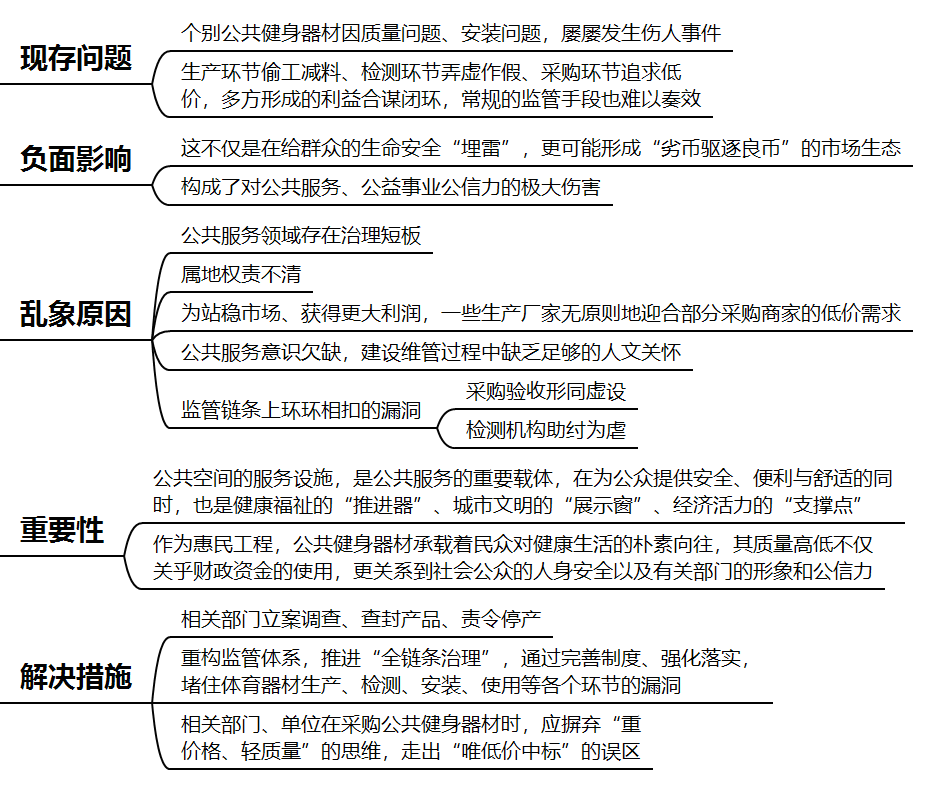

据6月15日央视《财经调查》报道,近期多位消费者举报称,一些生产厂家将不合格的公共健身器材销售进了市场,个别公共健身器材因质量问题、安装问题,屡屡发生伤人事件。记者随后对该领域的生产、安装、使用全链条开展调查暗访后发现,多家生产厂家通过降低器材的管材壁厚度、将器材安装方式从“地埋”改成“地上”、炮制尺寸“缩水”的“袖珍版”器材等方式偷工减料,违规生产非标公共健身器材流向多地。这些产品的合格证可以根据客户需要按需定制,质监部门的检测合格证书更可以“直接花钱买”。

椭圆仪、健骑机、太空漫步机、坐推坐拉器……如今,在公园里、广场上、小区内,各类户外公共健身器材覆盖率不断提高,在一些地方甚至成为“标配”,受到广大群众的青睐。作为国家为推动全民健身而打造的惠民工程,大量公共健身器材从生产、质检到采购、安装、后期运维和监管等多个环节均“掉了链子”,令人大跌眼镜、不寒而栗。

生产环节偷工减料、检测环节弄虚作假、采购环节追求低价,多方形成的利益合谋闭环,将器材使用者的生命安全置之度外,常规的监管手段也难以奏效——当大量非标产品流入市场,使用过程中便有较高概率发生管材断裂、立柱倾覆等事故,这不仅是在给群众的生命安全“埋雷”,更可能形成“劣币驱逐良币”的市场生态。这类器材多属公共服务性质,其中不少还打着公益捐赠的旗号,若粗制滥造、隐患重重,无疑构成了对公共服务、公益事业公信力的极大伤害。

公共健身器材健身不成反伤身,一定程度上暴露出公共服务领域的治理短板。一段时间以来,从公园长椅中间被焊上钢管,到盲道成了断头路、第三卫生间长期不开放,再到消防工具箱中的防毒面具不防毒、河边救生设备缺损丢失等,一些地方公共空间相关服务和设施的可及性和质量令人担忧。

究其原因,一方面是属地权责不清,街道、社区、物业等部门在引入相关器材和设施时存在“装装样子”的短视心理,满足于“建了就行、有了便好”,在采购建设相关器材设施时,使公共安全让位于低价逻辑,一味图便宜却未真正“把钱花在刀刃上”,在后续维保过程中也存在“建而不管、重建轻管”的误区;另一方面是一些生产者和经销商精准拿捏了一些采购者的特殊需求——既能在账面之下将实际价格做到更低,又能实现相关器材设施“金玉其外”的建设效果。当供给者以非标产品投客户所好而赚得盆满钵满,也进一步助长了腐败歪风。此外,公共服务意识欠缺,建设维管过程中缺乏足够的人文关怀等,则是更深层的原因。

公共空间的服务设施,是公共服务的重要载体,在为公众提供安全、便利与舒适的同时,也是健康福祉的“推进器”、城市文明的“展示窗”、经济活力的“支撑点”。某种意义上说,它们远非简单的“硬件”配置,更丈量着公共服务的诚意与智慧,是满足人民群众美好生活向往的途径之一。眼下,守好公共健身器材的安全防线,需要相关部门立案调查、查封产品、责令停产等。长远看,构建覆盖生产、认证、采购、安装和运维在内的全链条监管机制,从源头上确保产品质量、斩断各方伸向公共健身器材的不当得利之手,则更为迫切。

在国家大力推进“全民健身场地设施提升行动”、努力打造群众身边的体育生态圈的背景下,大量非标公共健身器材流入市场,无疑是极为不和谐的音符,同时也提醒我们警惕一些惠民工程成为别有用心者赚黑心钱的遮羞布,只有打起十二分精神严格把关和监管,才能让公共安全、公众利益不打折扣,让民生福祉切实落地——那一根根钢管和立柱托起的,是群众的健身梦想,更是沉甸甸的民生。

公共健身器材偷工减料,公共安全不容“埋雷”

via新京报评论微信公号

健身不成反伤身?

媒体近期接到了多个消费者的举报,信息显示,一些生产厂家将不合格的公共健身器材推向市场,个别公共健身器材因质量问题、安装问题,屡屡发生伤人事件。

6月14日,国家市场监督管理总局联合当地执法人员会同公安等部门,在河北定州市对涉事企业依法立案调查,并对当地体育用品企业进行全面排查整治。

提及公共健身器材伤人事件,公众的“吐槽点”往往集中于设施老化、疏于管护等问题。殊不知,除了“重建轻管”“只建不管”,从源头给公共安全“埋雷”的问题更值得警惕。

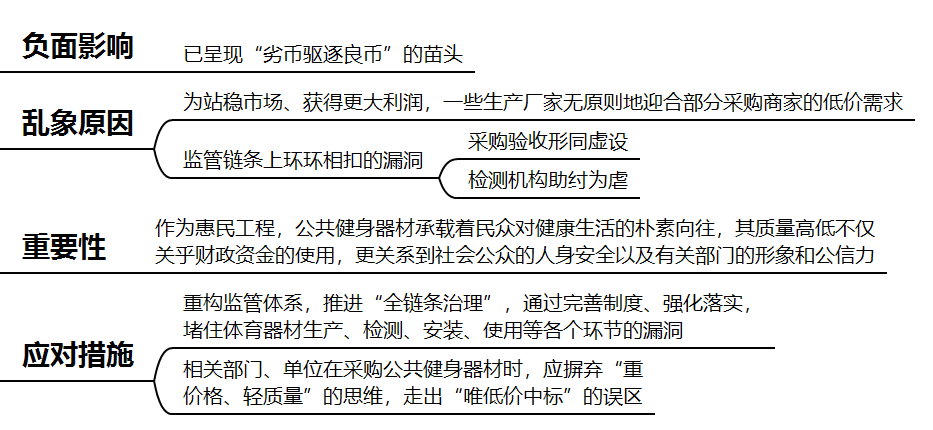

据报道,当地一些生产企业偷工减料,违规生产非标准公共健身器材,并堂而皇之地将其销往全国各地。这些“缩水版”“袖珍版”健身器材,不仅尺寸、管壁厚度达不到国家标准,安装方式也存在诸多安全隐患。

尽管如此,这类非标器材却颇受市场欢迎,甚至已呈现“劣币驱逐良币”的苗头。

“劣币”何以大行其道?有生产厂家直言,合格的与不合格的都生产,但后者因价格低廉更受市场青睐。为站稳市场、获得更大利润,一些生产厂家无原则地迎合部分采购商家的低价需求,明目张胆地生产不符合强制性国家标准的产品。

不仅如此,无论客户需要何种形式的合格证,厂家都能提供。

由此便不难发现,非标健身器材充斥市场,是各方“共谋”的结果。相比生产厂家的无底线逐利,监管链条上环环相扣的漏洞,才真正为这些非标器材铺平了通往公共空间的道路。

一方面,采购验收形同虚设,比如,有的项目虽走了招投标程序,但中标和施工单位形同“幽灵”,最终问题器材赫然立于新建广场。

另一方面,检测机构助纣为虐,生产厂家花钱即可买到检验报告和认证证书,甚至有检测机构公然教唆厂家“租借”合格产品送检。

小器材关乎大民生。作为惠民工程,公共健身器材承载着民众对健康生活的朴素向往,其质量高低不仅关乎财政资金的使用,更关系到社会公众的人身安全以及有关部门的形象和公信力。

在“劣币驱逐良币”的恶性循环下,每一根“瘦身”的钢管,每一颗敷衍的膨胀螺丝,都可能瞬间转化为伤人的凶器。对此,绝不能心存侥幸。

相关部门对涉事企业立案调查并开展排查整顿,只是治理的第一步。更重要的是,重构监管体系,推进“全链条治理”,通过完善制度、强化落实,堵住体育器材生产、检测、安装、使用等各个环节的漏洞,让问题器材无处藏身。

也唯有如此,方能为合规企业、合格产品撑起生存空间,让“良币”主导市场,重塑行业健康生态。

值得一提的是,相关部门、单位在采购公共健身器材时,应摒弃“重价格、轻质量”的思维,走出“唯低价中标”的误区,让质优价廉、安全可靠的产品真正脱颖而出,赢得市场。

公共安全不容“埋雷”,公共福祉也不该被糊弄。公共健身器材偷工减料问题,恐非一时一地的个案。此番警钟为谁而鸣,当不言而喻。

公共健身器材本是为民众提供便利、助力健康生活的设施,如今却成了伤人“凶器”。这不仅损害了群众利益,还严重影响公共服务公信力。究其原因,一方面在于生产环节部分企业受利益驱使,采用劣质材料、简化工艺,降低成本以获取更高利润。另一方面,则在于一些部门或单位在采购时过度关注价格,忽视质量,给了劣质器材可乘之机。此外,这也暴露出监管部门未能充分履行职责,对生产、销售、使用等环节监管不到位。要解决这一问题,需多管齐下。首先,市场监管部门应加大对违规企业的惩处力度,提高违法成本;其次,采购环节要建立严格的质量验收标准,杜绝“唯价格论”;最后,还要明确各部门责任,推进“全链条治理”,并加强日常巡检与维护,让公共健身器材真正成为民众健康生活的保障。

篇章二

“大胃王”吃播暴饮暴食,“恶性流量”要不得

via法治日报

为了做好“大胃王”吃播报道,连续两个星期,我白天等着“大胃王”主播发吃播视频,晚上11点后等着“大胃王”主播开播,尽管看了上百个美食视频和十几场边吃边讲解的带货直播,我的内心却没有一点对于食物的渴望。我很清楚地知道,美食对于他们来说不再是享受,而是赚取流量的工具——吃得越多,流量越大。

有的主播吃东西全程基本无咀嚼,比如5斤牛肉涮熟后硬生生吞进喉咙,并喝下三四斤水,因为这样更容易催吐。他们眼中没有一丝对美食的享受,只剩下说出“我吃了××斤××”后能带来多少惊叹和流量的期待。

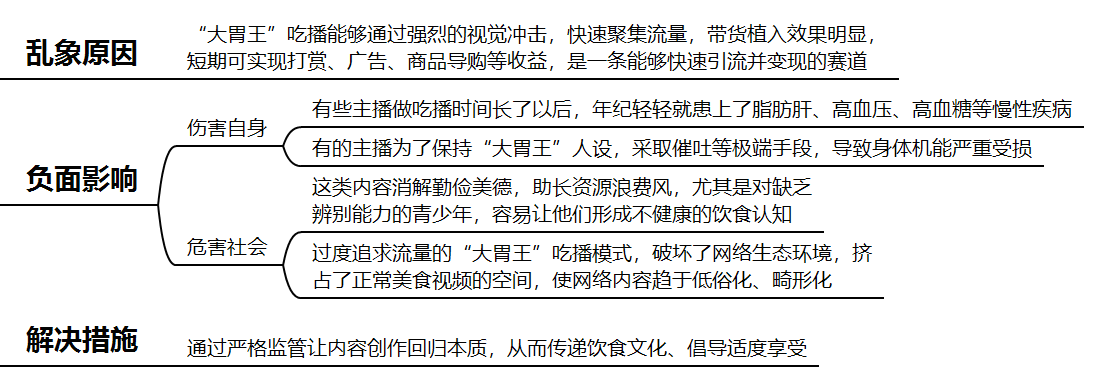

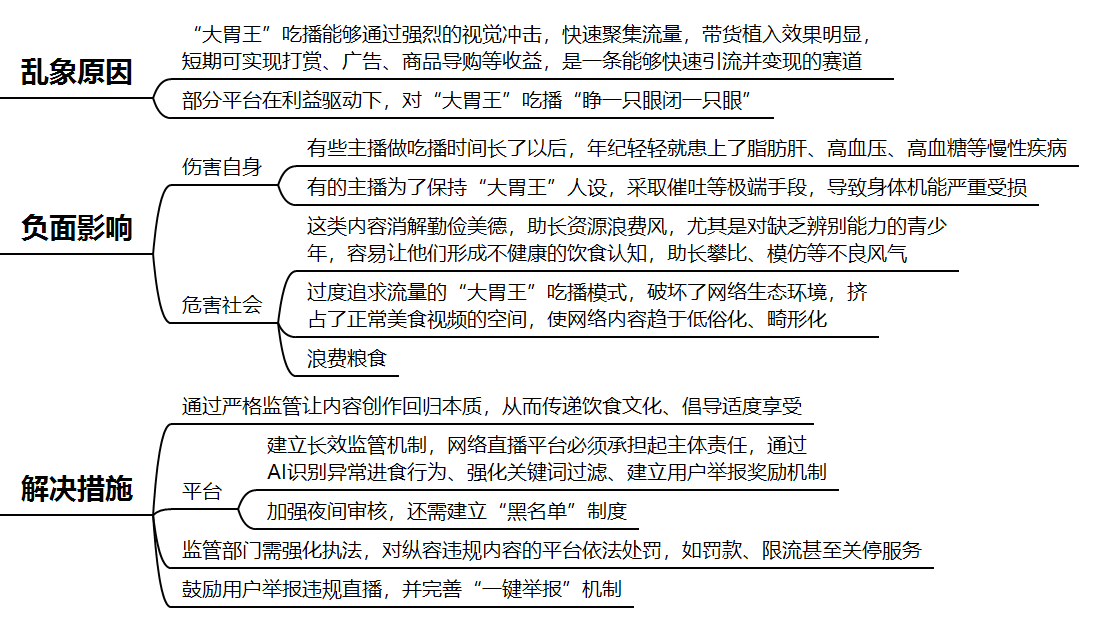

采访中,一名深谙吃播“流量密码”的业内人士说:“‘大胃王’吃播能够通过强烈的视觉冲击,快速聚集流量,带货植入效果明显,短期可实现打赏、广告、商品导购等收益,是一条能够快速引流并变现的赛道。”

“大胃王”吃播确实带来了流量:“爱美食××”每次开启直播,在线观众人数都会迅速突破2万人;“邓××”的多期视频点赞量在20万以上,评论在1万以上;每当“大胃王”主播在直播中不断吃进各种带货商品时,其销量总是很好。

也正因此,一些人在健康和流量之间果断选择了后者。然而,流量真的足以弥补暴饮暴食导致的健康损害吗?

近年来,关于“大胃王”吃播博主的健康悲剧不断上演。2021年3月,网红“泡泡龙”离世,年仅29岁,有网民称其长期过度饮食,体重已达320斤。2022年,网红“闻味哥”去世。据了解,其身患高尿酸血症、痛风、尿毒症等多种疾病,但仍选择疯狂进食,且以肉类为主。2024年,24岁的女网红“潘晓婷”在吃播直播时猝死,据报道,其刚结束胃出血的治疗,出院第二天还在不停地吃。

有些主播做吃播时间长了以后,年纪轻轻就患上了脂肪肝、高血压、高血糖等慢性疾病;还有的主播为了保持“大胃王”人设,采取催吐等极端手段,导致身体机能严重受损。

暴饮暴食等行为不仅对主播自身造成了难以挽回的伤害,也给社会带来了不良影响。一方面,这类内容消解勤俭美德,助长资源浪费风,尤其是对缺乏辨别能力的青少年,容易让他们形成不健康的饮食认知。比如在日本,有中学生模仿“大胃王”哽噎致死。另一方面,过度追求流量的“大胃王”吃播模式,破坏了网络生态环境,挤占了正常美食视频的空间,使网络内容趋于低俗化、畸形化。这种“恶性流量”必须加以遏制。应当通过严格监管让内容创作回归本质,从而传递饮食文化、倡导适度享受,让大众真正“食之有味”。

整治“大胃王”吃播,要真正做到“露头就打”

via新京报评论微信公号

据法治日报报道,近日,浙江杭州一知名吃播博主在下播后上演了一场惊心动魄的“抢救”——其因暴饮暴食后试图用牙刷催吐,结果牙刷不慎滑入咽喉,直达胃部。所幸经医院急诊胃镜手术,异物被成功取出。据了解,该博主以“大胃王”挑战闻名,每次直播超量进食后,经常用牙刷刺激喉咙催吐。此事被曝光后再次引发公众对“大胃王”吃播的关注。

尽管国家早已出台反食品浪费法,明令禁止宣扬暴饮暴食的节目,但部分主播仍通过深夜直播、虚假标注等方式规避监管,继续以极端饮食博取流量。这一现象表明,整治“大胃王”吃播不能仅靠阶段性专项行动,而应建立长效监管机制,其中网络直播平台必须承担起主体责任,真正做到“露头就打”。

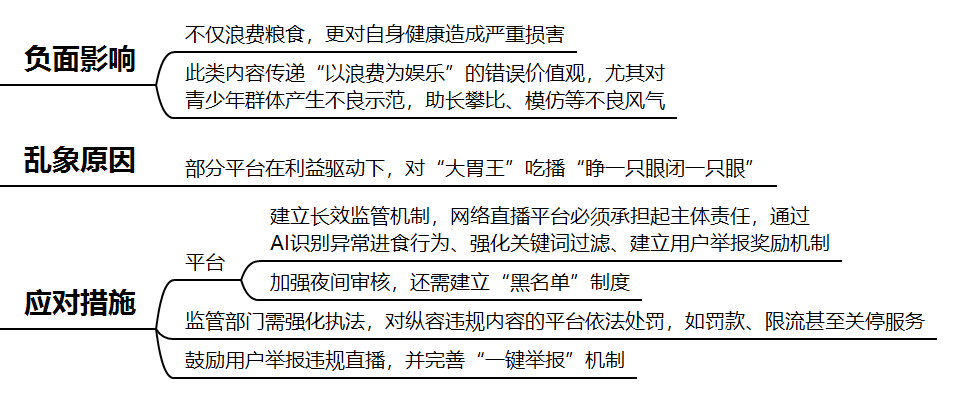

“大胃王”吃播的乱象,早已引发社会广泛批评。部分主播通过假吃、催吐等手段制造“食量惊人”的假象,不仅浪费粮食,更对自身健康造成严重损害。此外,此类内容传递“以浪费为娱乐”的错误价值观,尤其对青少年群体产生不良示范,助长攀比、模仿等不良风气。

为此,监管部门曾经多次出手整治,比如2020年国家网信办处置1.36万个违规账号,多地立法禁止宣扬暴饮暴食,但部分主播仍通过“深夜直播”“虚构演绎”等话术逃避审核。有主播在直播中吃掉数十斤食物,却在视频角落标注“非一人食用”,实则全程独自进食;有的则利用平台夜间审核松懈,在深夜时段进行暴食直播。这些行为不仅违反法律,更暴露了平台监管的漏洞。

网络平台作为内容传播的第一道防线,理应严格审核直播内容,但部分平台在利益驱动下,对“大胃王”吃播“睁一只眼闭一只眼”。

事实上,平台完全有能力加强技术监管,如通过AI识别异常进食行为、强化关键词过滤、建立用户举报奖励机制等。此前,多个平台曾对“大胃王”相关搜索进行提示,并封禁违规账号。但若平台仅满足于“运动式治理”,而非持续优化审核机制,乱象必然死灰复燃。

根治“大胃王”吃播,需要形成常态化治理模式。首先,不仅要加强夜间审核,还需建立“黑名单”制度,对屡教不改的主播永久封禁。其次,监管部门需强化执法,对纵容违规内容的平台依法处罚,如罚款、限流甚至关停服务。最后,鼓励用户举报违规直播,并完善“一键举报”机制,让“大胃王”吃播无处藏身。

“大胃王”吃播的整治不能“紧一阵松一阵”,唯有平台扛起责任、监管持续发力、公众积极参与,才能彻底遏制这一畸形现象,让网络空间回归健康正轨。

“大胃王”们在短时间内摄入远超常人食量的食物并进行催吐,不仅会对其身体造成长期损害,而且严重违背节约粮食的传统美德,传递错误消费观念。而吃播之所以盛行,利益驱动是关键因素。主播通过吸引大量流量,获得粉丝打赏、广告合作等丰厚收入;平台则为追求高流量、高热度,对此类视频“睁一只眼闭一只眼”,甚至推波助澜。此外,部分观众猎奇心理作祟,对这种夸张表演充满好奇,也在一定程度上助长了歪风。为了遏制当前乱象,平台应强化内容审核机制,利用人工智能等技术精准识别违规内容,对违规主播严惩不贷。监管部门则要加大执法力度,严格落实反食品浪费法,对违规平台和主播严肃处理。同时,还要加强宣传教育,引导公众树立正确饮食观念与消费观,让健康、节约理念深入人心。

篇章三

“蹭饭”蹭出“亲”与“清”

via光明网

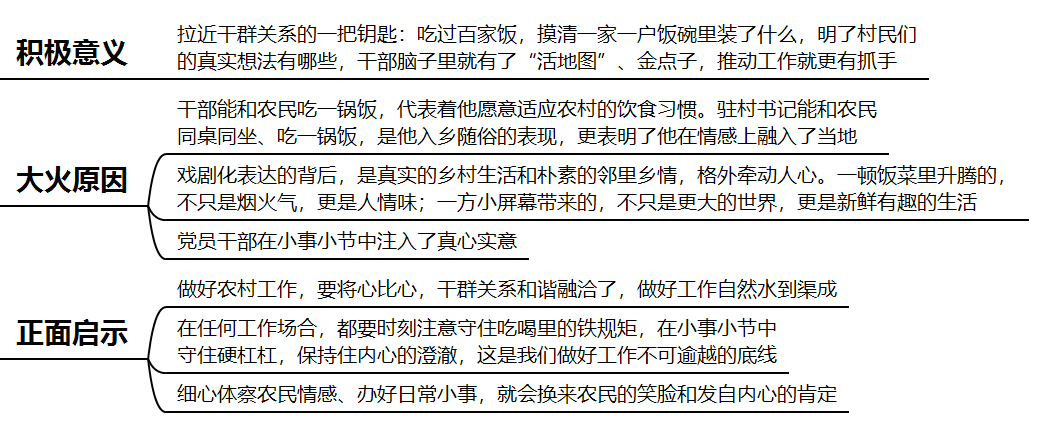

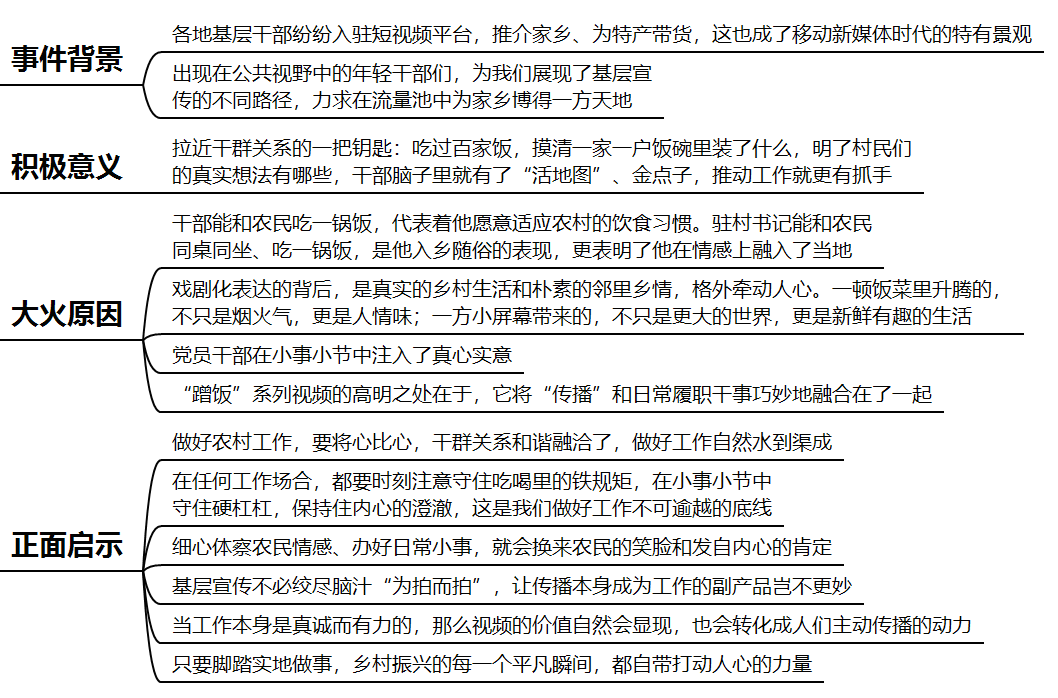

最近,河南省周口市鹿邑县生铁冢镇范庄村的驻村第一书记董桂林因为“蹭饭”火了。一到吃饭点,董桂林就带着白瓷碗、面粉鸡蛋牛奶等慰问品,风风火火地走进村民家“蹭饭”吃。他还用手机记录下与村民吃饭聊天的日常,在网上斩获百万关注和点赞,现在他被网友笑称是“蹭饭书记”。“蹭饭”,听起来像是光吃不做,董桂林的“蹭饭”为什么火?

多翻上几段视频的网友会发现,董桂林的“蹭饭”是拉近干群关系的一把钥匙。做好农村工作,办法往往产生在群众间。但真实的乡情民意,有时光靠问是问不透的,干群彼此不熟悉、拘谨着,村民不容易敞开心扉、倾诉心声,嘴皮子再溜的干部也束手无策。要想打开农民的话匣子,卸下彼此的心防就尤为重要。而一顿饭,就是切入口和金钥匙。一顿饭的工夫,和农民边吃边聊,其乐融融,聊点家长里短,唠唠村里大事,再问问一年收入、发展建议,干群关系自然破了冰、升了温,乡情民意也就随着饭菜香流淌了出来。吃过百家饭,摸清一家一户饭碗里装了什么,明了村民们的真实想法有哪些,干部脑子里就有了“活地图”、金点子,推动工作就更有抓手。如此一来,“蹭饭”在范庄村有了全然不同的含义,成为融洽干群关系最生动的诠释。

一顿农家饭、共话鱼水情,“吃饭”有很多讲究。干部能和农民吃一锅饭,代表着他愿意适应农村的饮食习惯,吃不了一锅饭,情感上就容易别扭。因农村地理环境、历史背景以及民族文化之间有差异,不同地方存在不同的饮食习惯。比如北方有的村子习惯在炕上吃饭,尤其是冬天,热炕头上摆上一张小炕桌,农民盘着腿儿吃饭。饭碗里装什么菜也大有门道。同样一种蔬菜,和自己惯常吃的是不是一个品种、一种做法?口味是咸还是甜?不同地方可能都有差别,需要驻村干部因时因地适应,跟着农民的习惯走。我们党的干部焦裕禄就曾要求,领导干部要发扬优良作风,深入到农村各家各户,与群众同吃、同住、同劳动。彼时,在他的号召下,干部群众打成一片,干事创业的氛围其乐融融,如今这一传统仍是党员干部做好农村工作的一大法宝。不只体现在饮食习惯上,还有方言、服饰、节庆等方方面面。这些独特的地方民俗,是一个地区的文化认同和情感连接。因而,驻村书记能和农民同桌同坐、吃一锅饭,是他入乡随俗的表现,更表明了他在情感上融入了当地。这样的“蹭饭书记”,不火才怪。

看似是“蹭饭”,实则是陪伴,戏剧化表达的背后,是真实的乡村生活和朴素的邻里乡情,格外牵动人心。视频里,董桂林拎着一袋子纯牛奶、鸡蛋、鸭蛋来到一户百岁老人家,老人一口一个“乖乖”问候着,一边把自己珍藏的红酒拿出来;董桂林要吃面条,老人却端上一盘饺子,两人吃得津津有味,兴之所至的老人直接干了一大杯啤酒,满满的“祖孙情”溢出了屏幕。饭桌上,村民做的烤鸡蛋、咸鸭蛋,被董桂林放在账号橱窗里,五香味烤鸡蛋的月销量已经过万。对范家庄的老人而言,一顿饭菜里升腾的,不只是烟火气,更是人情味;一方小屏幕带来的,不只是更大的世界,更是新鲜有趣的生活。他们灿烂的笑容和朴素的问候,又何尝没有治愈着屏幕前的我们。

“蹭饭”蹭出“亲”与“清”,是因为党员干部在小事小节中注入了真心实意。同样是从“心”出发,河南省鹤壁市三家村党支部书记张桂芳,组织为村民拍摄婚纱照,满足了很多村民一生拍一次婚纱照的梦想,赢得了群众打心底里的支持;在江西省抚州市长仁村,驻村干部专注于线下渠道扩展,将直播间推介产品的工作交由村民主播出镜负责,“土”味直播的氛围既融洽又和谐。这些干部用实际行动证明,做好农村工作,要将心比心,干群关系和谐融洽了,做好工作自然水到渠成。如此换来的工作成效,必然更经得起人心考验。

当然,正因秉持一颗公心,董桂林走进农民家里吃农家饭时,想的是怎么让农民得好处,而不是占农民的便宜。这也给广大党员干部提了个醒,在任何工作场合,都要时刻注意守住吃喝里的铁规矩,在小事小节中守住硬杠杠,保持住内心的澄澈,这是我们做好工作不可逾越的底线。“蹭饭”这件小事也启示我们,细心体察农民情感、办好日常小事,就会换来农民的笑脸和发自内心的肯定。在农村工作中,这或许比任何工作回报都更重要。

“蹭饭书记”为何自带感染力?

via光明日报客户端

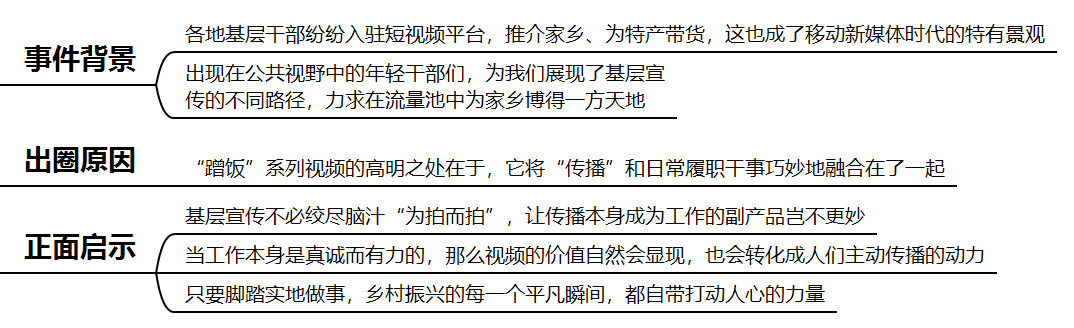

“到点了到点了,蹭饭蹭饭”“大娘,添双筷子可中啊”……近日,河南周口鹿邑县生铁冢镇范庄村的驻村第一书记董桂林火了,他用一句句地道的乡音、一碗碗“蹭”来的农家饭收获了千万点赞,也登上了社交平台的热搜。

“蹭饭”视频为什么能俘获网友的心?仔细翻看几期内容,我们可以看到许多“流量密码”:“蹭饭”是一种盲盒式的体验,网友们不知道这期视频董书记会去哪家吃,吃的是不是依然是面条;大爷大娘的热络招呼亲切又温暖,朴实的农村生活场景勾起了很多人的乡愁;董桂林爽朗的笑声、大口干饭的实在劲儿感染力十足;视频里对聊家常的“加密处理”,激发起网友的玩梗热情——“买会员能听吗”“我充值,这个八卦我得听”。

当前,各地基层干部纷纷入驻短视频平台,推介家乡、为特产带货,这也成了移动新媒体时代的特有景观。出现在公共视野中的年轻干部们,为我们展现了基层宣传的不同路径,有的以航拍展示当地美景,有的化身代言人穿着民族服饰唱起山歌,有的融合剧情打造“人设”,总之是各显神通,力求在流量池中为家乡博得一方天地。

应该说,只要镜头存在,人们便不可避免地带有些许表演痕迹。当然,这里的“表演”并非贬义,事实上,海量的基层宣传视频都是一种对当地某个侧面的加工演绎,董桂林的“蹭饭”系列视频也可以看作一种另辟蹊径的策划和展示。不过,“蹭饭”系列视频的高明之处在于,它将“传播”和日常履职干事巧妙地融合在了一起。

这也带给我们思考:有时候,基层宣传不必绞尽脑汁“为拍而拍”,让传播本身成为工作的副产品岂不更妙?很多干部在策划短视频时,常常陷入“被观看者”的焦虑,总想着什么形象更好、哪里更能惊艳网友、怎样的反转更吸引人,但其实履职者的本色就很好,因为基层工作本身就是散发着生命力的。

融合了真实生活的记录自有网友解读:“蹭饭”也是对村里独居老人的陪伴;自带的鸡蛋、面粉、牛奶是“饭钱”更是变相的慰问;做饭和吃饭的过程是对村民生活条件不着痕迹的观察;“聊八卦”是倾听村民心声的好办法;吃饭时露出彩椒酱、芝麻盐、烤鸡蛋等当地特产是最自然的带货……网友一句句的破译在说明着,当工作本身是真诚而有力的,那么视频的价值自然会显现,也会转化成人们主动传播的动力。

此前,宁夏固原市彭阳县杨坪村的大学生村支书张玮也曾在短视频平台上受到关注,她的视频里同样饱含粗粝的生活细节:和村民们一起搭建鸡舍、一起端着盆吃榆钱饭、一起包饺子。很多网友把她的视频当成“乡村电视剧”来追,更有不少游客慕名前往杨坪村旅游。

在技术赋能的时代,乡村同样不缺高清镜头,一切都有被看见的可能。董桂林和张玮们的实践告诉我们,不必焦虑“拍什么才火”,只要脚踏实地做事,乡村振兴的每一个平凡瞬间,都自带打动人心的力量。

以往一些乡村宣传,形式刻板,内容生硬,难以吸引大众目光。“蹭饭书记”则为基层宣传工作开拓了新路径:用短视频记录“蹭饭”点滴,展现乡村真实生活、风土人情,把乡村的质朴与温暖直观呈现。这种宣传方式生动鲜活,拉近了乡村与外界的距离,让更多人对乡村产生兴趣,为乡村发展吸引了潜在关注与资源。而且,借“蹭饭”融入村民,在饭桌上与村民唠家常、谈心事,也有利于拉近干群关系。群众感受到干部的真诚,自然愿意打开话匣子,让干部了解到真实的民情民意,为后续工作开展奠定坚实基础。“蹭饭书记”走红启示广大基层工作者,放下架子,走进群众生活,用群众喜闻乐见的方式开展工作,往往能事半功倍;真心为群众着想,把群众的事放在心上,自然能赢得群众认可与支持。