篇章一

莫让“假俗乱”讲解侵蚀“文博热”

via人民日报

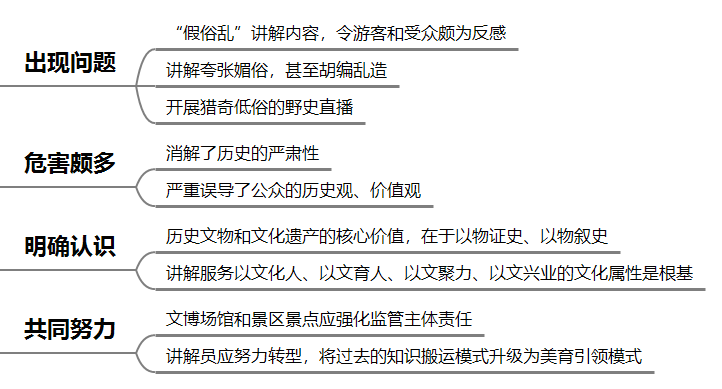

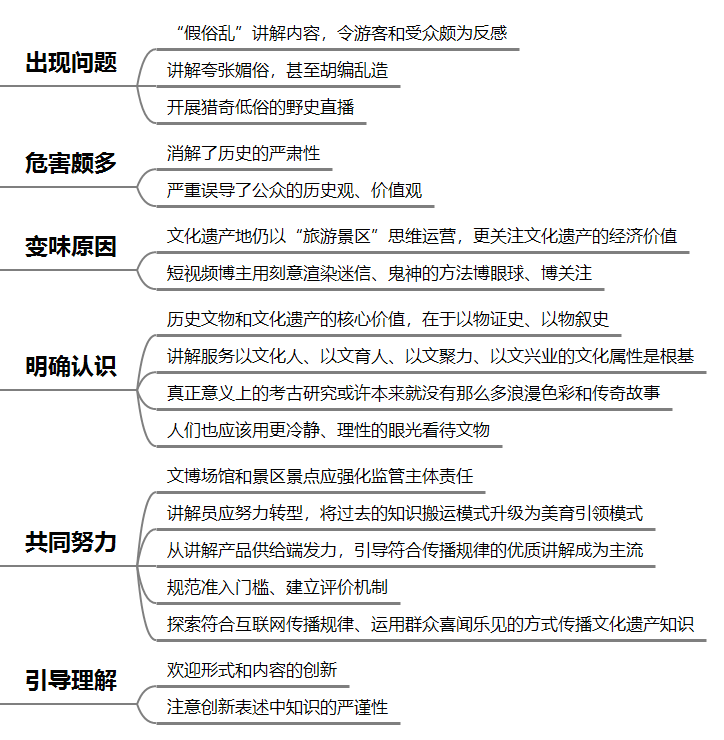

近年来,伴随“文博热”,讲解服务成为文旅消费的热点板块。“五一”假期,许多游客提前预约正规讲解服务,在游目骋怀之余获取更多历史文化知识。但无论在线下旅游市场还是在线上短视频平台,都存在不少“假俗乱”讲解内容,令游客和受众颇为反感。

比如,在一些文化遗产景区、博物馆,有的讲解夸张媚俗,甚至胡编乱造;在短视频平台上,有人开展猎奇低俗的野史直播,将文化遗产降格为娱乐消费品,将历史故事演绎为耸人听闻的噱头。这样的做法,非但没有阐释好历史文物和文化遗产的价值,还消解了历史的严肃性,严重误导了公众的历史观、价值观,亟待强化治理、正本清源。

历史文物和文化遗产的核心价值,在于以物证史、以物叙史。

以文物为基础的博物馆讲解服务,不同于其他娱乐服务,理应注重揭示其历史背景、文化内涵及美学价值,将静态景观转化为可理解的知识体系,帮助游客提升游览深度。“假俗乱”讲解既不实事求是,缺乏历史唯物主义精神,同时也低俗媚俗,让人们对历史和文化的理解停留在粗浅且荒诞的虚假故事上,背离了“让文物说话”的初衷,使“文博热”掺杂进没有内涵的浮躁风气。

讲解服务兼具经济属性和文化属性,以文化人、以文育人、以文聚力、以文兴业的文化属性是根基,脱离了根基,产业便难以做强。

正因如此,讲解服务应注重把社会效益、文化效益放在首位。有的讲解者编造未经考证的野史,将历史人物简单化、功利化,甚至用低俗桥段吸引流量、借机牟利。这种噱头式讲解,让庄重的文明传承低俗化、逐利化,在不知不觉中割裂公众与传统文化的精神联结,理应依法受到监管治理。

作为“把关人”,文博场馆和景区景点应强化监管主体责任。

讲解服务并不是简单的知识服务,在很大程度上承担着筑牢历史记忆、传承优秀文化的重任。历史文化的讲解,不是信口开河的“随口说”,而是以史为镜的“传薪火”。文博场馆和景区景点作为文化传播的第一现场,要优化讲解的准入与评价制度,构建“技术防火墙+人文过滤网”的双重机制,以制度之尺、监管之绳,筑牢“历史真实”的防护栏。

讲解员应努力转型成为“传灯人”,将过去的知识搬运模式升级为美育引领模式。

讲解内容不能简单堆砌史料,而应多做悠久历史文化的“现代翻译”。讲解员当执“文脉之笔”,以史家之识、诗人之眼,在历史肌理中绘就美育长卷。美育讲解需要以专业且深厚的知识素养作支撑,正因为不容易,所以更值得也更需要长期坚持、不懈努力。

历史文化的传承和传播,本质是一场跨越时空的对话。守护文化根基,摒弃功利浮躁,以制度刚性守住历史底线,以人文温度激活文化肌理,才能让文博解说和景区讲解成为连接古今的纽带,让“文博热”真正成为凸显文化自信、彰显文化自强的生动注脚。当游客不再仅仅满足于“听段子、拍照片”,文物便能够从“橱窗标本”化作“精神原乡”。

让讲解为文化代言,让游客为文明驻足,“文博热”才能沉淀出文化自信,焕发出文化自强。

“假俗乱”的文博讲解,怎么破?

via光明日报

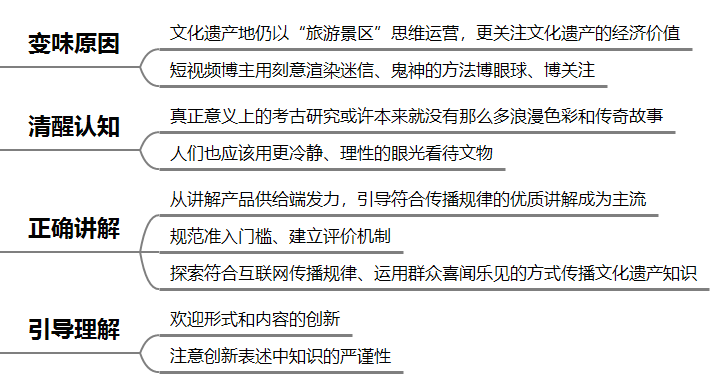

近年来,“文博热”持续升温,点燃文旅消费热点,同时线上线下出现了大量有关文物古迹的讲解内容。然而,一些“假俗乱”的讲解内容,不仅没有阐释好文化遗产价值,还对大众的是非观、价值观、历史观等造成不良引导。据报道,类似“五台山不能随便来”“故宫里用猪血镇邪”等一些刻意渲染迷信、鬼神的内容,仍经常出现在自媒体中,且相同的讲解内容被反复搬运、传播。

文博讲解,为什么会变味?说到底,还是对热度和流量的追逐导致了讲解本身的“异化”。在线下,许多文化遗产地仍以“旅游景区”思维运营,更关注文化遗产的经济价值,因此就会出现夸张媚俗、混淆视听的讲解,想用各种毫无根据的“野史”“传说”来吸引更多游客;在线上,也有短视频平台粉丝数超百万的博主宣扬低俗,用刻意渲染迷信、鬼神的方法博眼球、博关注。

其实,“文博热”对文博单位来说,既是好事,也是压力。因为,考古现场不可能总是发现激发大家想象力、带有故事和猎奇性的文物古迹,从根本上来说,考古是严谨和科学的,而且越来越依靠科学技术的进步。换言之,真正意义上的考古研究或许本来就没有那么多浪漫色彩和传奇故事。

“文博热”背后是公众对中国传统文化、对中国考古事业的支持与关注,这当然值得被珍惜。但人们也应该用更冷静、理性的眼光看待文物,尤其是要懂得尊重中国的考古事业,大可不必把“文博热”异化为“戏说”“猎奇”。这就需要在全社会范围内提升公众对于中国历史的认识水平、对于中华文明的理解程度。

因此,文博讲解的阵地不该让渡于流量党、标题党、野史党。

一方面,在线下,要从讲解产品供给端发力,引导符合传播规律的优质讲解成为主流,同时规范准入门槛、建立评价机制,满足群众不同层次的讲解需求,守好文化传承的“最后一公里”;另一方面,在线上,也要探索符合互联网传播规律、运用群众喜闻乐见的方式传播文化遗产知识。

事实上,就在一些“假俗乱”的文博讲解混淆视听的时候,更严肃、艰苦的研究工作,从未间断,真正的考古和文物工作者正在埋头苦干,日以继夜地刻苦钻研。就此而言,线上线下流传的很多“假俗乱”的“猜想”“谜团”,不仅是对中国文博事业的污染、抹黑,更对不起无数学者的辛勤工作和倾情付出。

文物承载着灿烂文明、传承着历史文化,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,也凝聚着民族的文化自信和自豪感。拒绝不负责任、胡编乱造的文博讲解,就是在保护、传承历史文化遗产。

文化遗产的教育意义,应当建立在实物考证与历史叙事的基础之上。过度依赖情感渲染和故事演绎,反而会削弱其传递历史真相的核心价值。因此,在文化遗产的保护与传播中,我们欢迎形式和内容的创新,也要注意创新表述中知识的严谨性,以此引导公众透过文物本身去理解历史脉络与文化内涵。唯有如此,才能真正发挥文化遗产的教育功能和深刻意义,避免使其沦为单纯的情绪消费或浅层娱乐。

在当下 “文博热” 的浪潮里,博物馆成为热门打卡地,观众对讲解服务的需求水涨船高。然而,博物馆讲解变味现象令人忧心。一些非官方讲解充斥着野史、段子,把文物背后的历史歪曲得面目全非,还有些讲解为了博眼球,采用夸张、媚俗的方式,完全背离了博物馆传播文化、传承历史的初衷。这些不专业、不严肃的讲解,严重误导观众尤其是青少年对历史的认知,破坏了博物馆的文化氛围。讲解变味,根源在于官方讲解资源不足,难以满足游客需求,监管的缺失也使得非官方讲解肆意妄为。对此,博物馆应增加官方讲解服务频次,提升质量,也可利用科技手段辅助,让讲解有趣有味。相关部门要加强监管,制定标准,规范非官方讲解,促使博物馆讲解回归本真,成为连接历史与观众的坚实桥梁。

篇章二

文旅推介须把握好“度”

via人民日报

五一”假期回老家,与远道而来的外地游客攀谈,了解到吸引他们千里奔赴的,除了人文风物,还有家乡干部的卖力吆喝,“感觉很真诚、很好客,打动了我。”

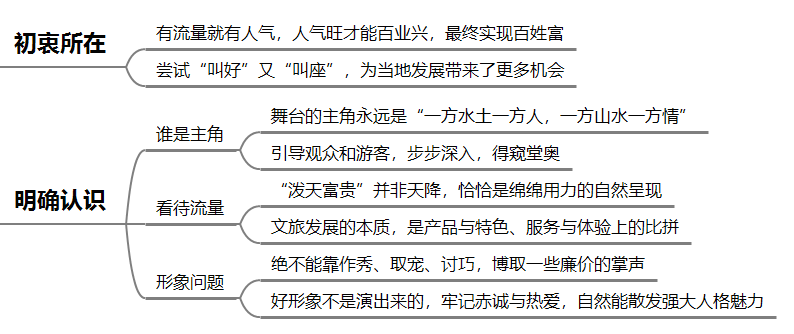

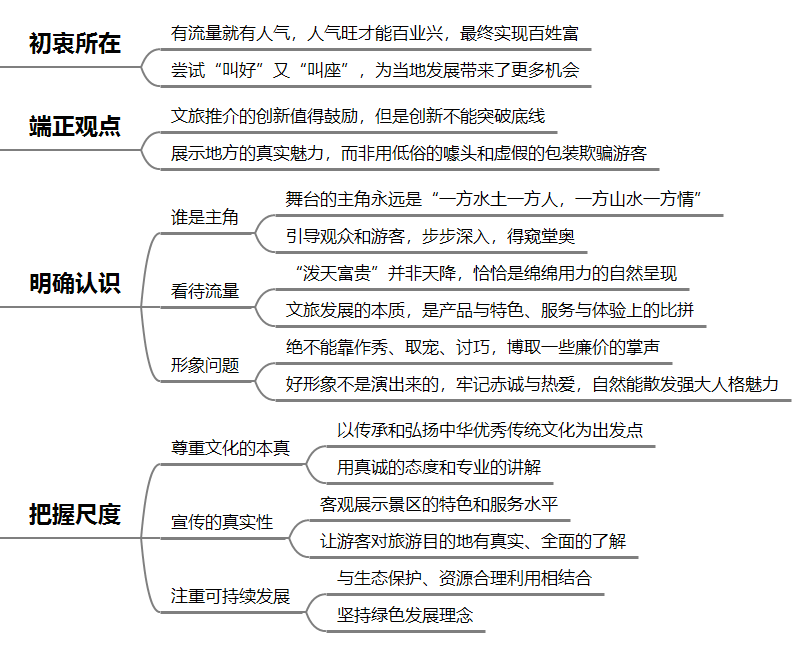

文旅推介近来成为地方展示魅力的一个窗口,一些地方干部为了吸引游客,在营销方式上不断创新,有的扮古风、有的“秀”双语、有的展才艺,或主打专业性,或营造反差感。应该说,初衷是好的,有流量就有人气,人气旺才能百业兴,最终实现百姓富。不少网友留言,有的干部在镜头前略显生涩的表演“令人感动”。事实上,许多尝试也“叫好”又“叫座”,为当地发展带来了更多机会。

同时,凡事讲个“度”,所谓过犹不及。实践中也不乏剑走偏锋者,从俊男靓女的媚俗化表演,到搞怪扮丑的庸俗化套路,再到肤浅浮夸的娱乐化宣传,画风逐渐走偏、举止愈加出格。这不仅有损党员、干部形象,也影响大家对当地的观感,偏离了文旅推介的初衷。

营销是门学问,流量引之有道。“整活儿”可以,但不能把力气用错了地方。把握好“度”,把好事办好,至少需要问三个问题。

其一,到底谁是主角?

文旅推介要以点带面,切不可本末倒置。干部成“网红”,站到了舞台中央,但必须保持清醒,这不是个人的“真人秀”,舞台的主角永远是“一方水土一方人,一方山水一方情”。

好的推介官、代言人要当好引路人,引导观众和游客,步步深入,得窥堂奥。从秀丽山川看起、从宝藏饮食尝起,继而深入城市肌理,体验当地风情,进而流连在一方文化中,获得审美的愉悦。

纵观神州大地,山河壮丽、文化灿烂,每个地方都有其地域特色。把资源禀赋发挥出来,将精彩故事呈现出来,“花开蝶自来”。

其二,怎样看待流量?

把流量转化为销量,是互联网时代的重要营销策略。但是,将“上热搜”等同于“有作为”,把“点赞数”异化为“满意度”,就出现偏差了。

拿现象级文旅来说,从淄博烧烤到“尔滨热”,从天水麻辣烫到隰县小西天景区……“泼天富贵”并非天降,恰恰是绵绵用力的自然呈现,是交通、住宿、景区、人文等全方位政策配套和服务优化,让游客化身“自来水”。

由此而言,文旅发展的本质,是产品与特色、服务与体验上的比拼。君子务本,党员、干部发挥作用的关键,是提升治理效能。靠猎奇赚热度、以卖丑博眼球,这样的“流量政绩”不仅无法反哺,还有可能带来反噬。

其三,要不要注意形象?

形象背后是作风,好的形象应该具有强大的人格力量,达到吸引人、凝聚人的目的。习近平同志在《之江新语》中指出:“绝不能靠作秀、取宠、讨巧,博取一些廉价的掌声”。

新疆帕米尔高原,路遇车辆陷入泥潭,曾担任护边员的阿布都加帕尔·猛德踏进泥水里助人脱困,面对酬金坚辞不受,情急之下亮出胸前的党员徽章。网友留言,“虽然言语不通,可是党员徽章代表一切”“朴实无华却撼动人心”。

反观一些“魔性”表演,之所以引发“能不能干点实事”的批评,关键在网红标签盖过了党员干部身份。好形象不是演出来的,站在聚光灯下,内心要更加澄澈,时刻牢记对党和人民的赤诚、对脚下土地的热爱,自然能散发强大人格魅力。

身在信息时代,处处舆论广场。重流量而不唯流量,树形象不忘强作风,文旅事业必将打开新天地、更上一层楼。

文旅推介要把握好度

via中国旅游报

随着文旅产业的蓬勃发展,各地文旅推介如同百花争艳般在网络空间精彩绽放。从直播间里身着传统服饰的干部化身“导游”,到景区门口创意十足的快闪活动,形式多样的推介方式为地方旅游带来了新活力。然而,在这场文旅宣传热潮中,如何把握好推介的“度”,成为各地需要认真思考的课题。

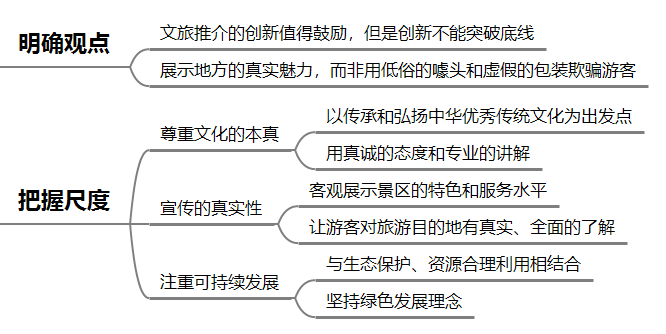

文旅推介的创新值得鼓励,但是创新不能突破底线。当前,不少地方在推介过程中,为了吸引眼球,一味追求标新立异。有的推出低俗搞怪的短视频,将当地文化扭曲成博人一笑的“段子”;有的过度依赖夸张的特效和虚假宣传,营造出与实际不符的旅游场景。

文旅推介的本质是展示地方的真实魅力,而非用低俗的噱头和虚假的包装欺骗游客。一旦游客发现实际体验与宣传情况相去甚远,不仅会对当地失望,还会在网络上传播负面评价,对地方文旅产业造成负面影响。

把握文旅推介的“度”,首先要尊重文化的本真。每个地方的文化都是独一无二的,承载着当地人民的历史记忆和精神内核。在推介时,不能为了迎合部分游客的猎奇心理,随意篡改、歪曲文化内涵。比如,一些古镇在宣传中过度渲染所谓的“神秘传说”,却忽略了古建筑背后的真正历史价值;一些民俗活动在展示时简化甚至扭曲流程,失去了原有的文化韵味。

文旅推介应该以传承和弘扬中华优秀传统文化为出发点,深入挖掘文化背后的故事,用真诚的态度和专业的讲解,让游客感受到文化的魅力。只有这样,才能让游客在欣赏美景的同时,真正领略到地方文化的精髓,进而实现文旅深度融合发展。

其次,要注重宣传的真实性。随着游客获取旅游信息的渠道越来越多,他们对旅游宣传的真实性也愈发重视。虚假宣传或许能一时吸引游客,却无法留住游客的心。

文旅推介要实事求是,客观展示景区的特色和服务水平。比如,介绍景区的配套设施时,不能夸大其词;宣传旅游项目时,要如实告知游客可能存在的风险和注意事项。只有让游客对旅游目的地有真实、全面的了解,才能建立起游客对地方的信任,进而形成良好的口碑效应。

最后,文旅推介还应注重可持续发展,不能为了短期的流量和经济效益,过度开发旅游资源,破坏生态环境。一些地方为了打造网红打卡点,在自然景区内随意搭建人工设施,破坏了原有的生态风貌;有的地方为举办大型活动,过度消耗资源,给当地环境带来巨大压力。文旅推介应该与生态保护、资源合理利用相结合,坚持绿色发展理念,让旅游产业与自然环境和谐共生。只有这样,才能实现文旅产业的长期繁荣,让绿水青山真正变成金山银山。

文旅推介是展示地方形象、推动产业发展的重要手段。在创新发展的同时,各地必须把握好“度”,在尊重文化、注重真实、可持续发展等方面下功夫。只有在创新与底线之间找到“黄金平衡点”,才能让文旅推介真正发挥作用,为地方经济社会发展注入源源不断的动力,让更多游客领略到各地的独特魅力。

近期,一些地方文旅局长为推介当地文旅资源,使出浑身解数,用各种方式吸引大众关注。在注意力稀缺的时代,这种创新尝试有其积极意义,确实让“藏在深山人未识”优质资源,借助短视频平台为外人知晓,为文旅产业注入新活力,吸引更多游客关注。但我们也要清醒地看到,如果不把握好宣传尺度,不仅会陷入同质化困境,使得宣传效果大打折扣。更严重的是,若一味追求流量,推出低俗、媚俗甚至违背公序良俗的内容,不仅无法提升地方形象,反而会适得其反。文旅宣传,噱头只是敲门砖,要实现文旅产业的可持续发展,还需回归本质。深入挖掘本地文化内涵,结合自然景观,打造特色文旅 IP,提升旅游服务质量,优化旅游环境,才是吸引游客、留住游客的关键。只有在练好 “内功” 的基础上合理运用宣传手段,地方文旅产业才能行稳致远。

篇章三

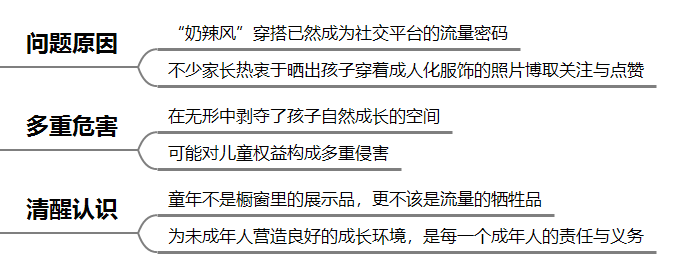

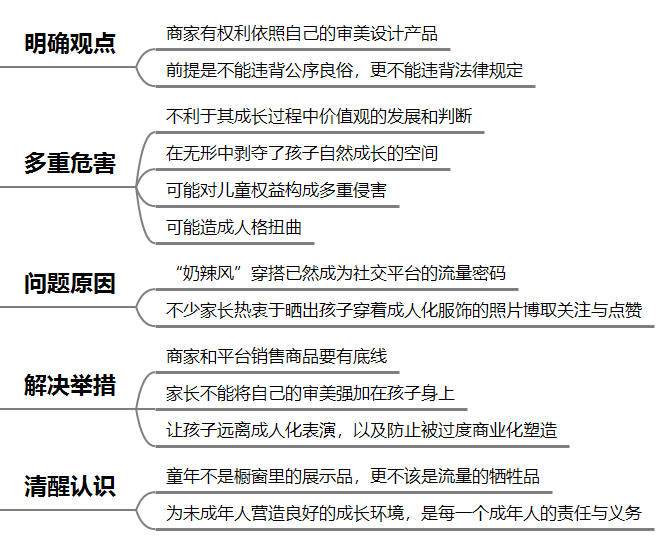

婴儿高跟鞋热卖,谁在鼓吹“奶辣风”?

via北京晚报

1岁宝宝的第一双高跟鞋?乍一看,简直像是给婴儿穿上了“三寸金莲”!

最近,有网友在各大电商平台上发现,不少商家悄然上架了一种专为婴幼儿设计的“高跟鞋”。点开商品图一看,10厘米左右长的小鞋子,却有着夸张显眼的鞋跟,配文还写着“1岁宝宝人生第一双高跟鞋”。仔细翻看,款式还不少,什么桃色、银色、黄豹纹等等应有尽有,销量也从个位数到三位数不等。尽管商家声称这些“婴儿高跟鞋”只是拍照用的道具,但还是引起了人们的强烈不适。

在流量至上的时代,“奶辣风”穿搭已然成为社交平台的流量密码。不少家长热衷于晒出孩子穿着成人化服饰的照片,再配上“今天穿这套出门被好几个人问链接”“一整个甜酷辣妹风”等文案,刻意制造话题,博取关注与点赞。这些打着“潮童”“辣妹”标签的服装,正通过社交平台的传播,构建畸形审美。万万没想到,“奶辣风”已经吹到了一岁婴儿的身上。

要知道,这种“奶辣风”的流行绝不是“穿衣自由”的体现,而是潜藏着多重危害。一方面,儿童正处于价值观形成的关键时期,他们需要的是健康、积极的成长环境,当家长将成人化的审美强加给孩子,实际上是在无形中剥夺了他们自然成长的空间,还可能对其未来的人格发展产生长期负面影响。另一方面,这种将儿童“成人化”的“擦边”行为,可能对儿童权益构成多重侵害。比如,一些商家以“公主风”“性感风”为卖点,实则是在消费儿童的身体形象。这种营销手段可能诱发社会对儿童的非正常关注,甚至可能成为某些非法行为的温床。

童年不是橱窗里的展示品,更不该是流量的牺牲品。以“奶辣风”为代表的儿童成人化现象,本质上是对孩子天性的束缚,是成长道路上的精神裹脚布。所以,为未成年人营造良好的成长环境,不仅是法律原则的要求,更是每一个成年人的责任与义务。让童年回到它该有的模样,广大少年儿童才能健康成长,奔赴更美好的未来。

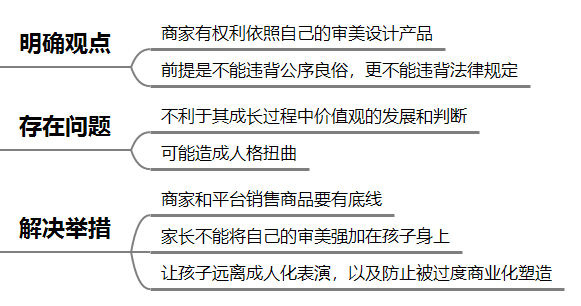

网售“婴儿高跟鞋”?不能让畸形审美侵蚀孩子身心

via广州日报

“有点像裹小脚穿的三寸金莲”“引起我强烈的不适”,据报道,近日,在社交平台上,有网友晒出部分电商在售卖一款“婴儿高跟鞋”,由于该鞋子形似“三寸金莲”,被不少网友怒斥审美畸形。

尽管商铺客服辩称“用作装饰,不是真鞋”,但从商品配文“1岁宝宝人生第一双高跟鞋”看,“婴儿高跟鞋”不像是简单的装饰品。再加上造型很容易让人联想到“三寸金莲”,引发网友质疑,便是在所难免。

应该说,商家有权利依照自己的审美设计产品,以创意博取关注,以创新打开销路,但前提是不能违背公序良俗,更不能违背法律规定。“婴儿高跟鞋”引发质疑,商家不能归咎为网友敏感,更不要抱怨网友小题大做,而应反思推出这种商品究竟想传递什么样的价值观?

引导幼童进行成人化穿搭或“擦边”营销,早就不是新闻。近年来,一股儿童“奶辣风”迅速蔓延,一些儿童被打扮得越来越成熟,小吊带、一字肩、露背装、紧身裙、高跟鞋接连上阵,还给儿童烫发、抹口红等。专家指出,一味将家长想法强加于儿童,不利于其成长过程中价值观的发展和判断,甚至可能造成人格扭曲。

而在这个过程中,一些商家和平台扮演了不光彩的角色。比如,在一些电商平台上,不少“奶辣风”商品大行其道,辣人眼睛,却安然在售。“己所不欲,勿施于人”,靠“奶辣风”服饰赚钱的人,大概不会让自家孩子穿搭“奶辣风”。无论商家还是平台,销售商品也要有底线,不要在价值观上犯错,不要触碰红线,不要试图挑战大家共同守护的原则。

尊重儿童的成长规律,就要有力有效遏制孩子成人化趋势。比如,家长不能将自己的审美强加在孩子身上,特别是不能以病态癖好规束孩子。专家认为,家长在育儿过程中,应多思考自己的行为是为了儿童的成长还是满足自身的需求。在两者无法兼顾时,应该以儿童发展需求为主。

守护未成年人健康成长的社会环境,需要从多方面着手。除了拒绝“奶辣风”穿搭,还要让孩子远离成人化表演,以及防止被过度商业化塑造。为了一己之私利,将儿童卷入成人审美竞赛,不仅背叛了职责,还涉嫌违法。

法律明确规定,监护人实施监护行为应最大限度尊重未成年人真实意愿,不得损害其身心健康。一些家长为了不让孩子输在起跑线上,过早“开发”孩子,甚至将孩子商品化、工具化,绝不可取。孩子不是谁的附属品,过早干预、过度开发,只会适得其反。孩子被畸形“修剪”,必然失去应有的生机。

“保护未成年人,应当坚持最有利于未成年人的原则”,这是法律的刚性规定。守护儿童健康成长需多方合力,一切都应以儿童身心健康为出发点和落脚点。当童心不被功利侵蚀,当成长回归本真,广大少年儿童才能健康成长,奔赴更美好的未来。

最近,电商平台上热卖的“婴儿高跟鞋”引发众怒,即便商家称是拍照道具,仍让人不适。这一现象,是“奶辣风”畸形审美的延伸。一些家长受社交平台影响,热衷晒孩子成人化穿搭以博眼球,商家为逐利,便将成人时尚元素无底线植入儿童用品。婴儿本应天真无邪,却被强行套上象征成熟性感的高跟鞋,完全违背其成长规律。过早接触成人化审美,易让孩子价值观歪曲,产生攀比心理。更严重的是,此类“擦边”营销可能诱发社会对儿童的不当关注,威胁儿童权益。守护孩子的纯真童年,各方责无旁贷。平台应加强内容审核,及时下架此类商品;相关部门要完善儿童用品标准,加大监管处罚力度;家长更要端正观念,尊重孩子成长节奏,莫让商业利益与畸形审美侵蚀孩子的童真世界。